- · 大豆科技版面费是多少[11/04]

- · 《大豆科技》投稿方式[11/04]

中国科学家找到大豆“丢失”的基因破解高产“

作者:网站采编关键词:

摘要:中青报·中青网记者 邢婷 通讯员 王静 8年来,张大健的工作一直都和大豆育种有关。 作为山东农业大学农学院青年教师,36岁的张大健教授带领团队成员聚焦大豆种质资源创新,在拓宽

中青报·中青网记者 邢婷 通讯员 王静

8年来,张大健的工作一直都和大豆育种有关。

作为山东农业大学农学院青年教师,36岁的张大健教授带领团队成员聚焦大豆种质资源创新,在拓宽遗传基础、聚合优良基因、科技开发及生产服务等方面做了一系列工作。

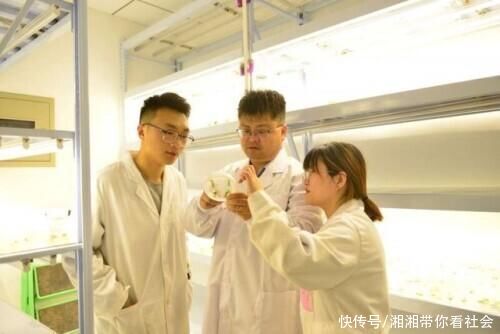

张大健教授(中)指导学生实验。王静 摄

今年3月,该团队解析了大豆进化历程,首次获得了多年生野生大豆的高精度基因组图谱,高效准确挖掘了大豆基因组的结构变异,拓宽了大豆分子育种可利用的基因资源,为大豆遗传基础解析、驯化性状调控基因挖掘及种质创新提供了重要理论支撑,成果在国际知名学术期刊《自然-植物》在线发表。

从野生到栽培,寻找丢失的基因位点

大豆是重要的粮油饲兼用作物,在国民经济发展中具有重要战略地位,但自给率较低,是我国农业领域突出的一道难题。

今年,实施大豆产能提升工程列入中央一号文件。“创新大豆种质资源,培育优良品种,提升大豆油料产能和自给率,是解决这一难题的根本之策。”张大健说,“基因是种质创新的基础,要想实现种质创新,必须利用先进的科技手段搞清楚大豆的基因组信息。”

作为大豆起源国,我国保存着世界上最丰富的大豆种质资源。栽培大豆由祖先野生大豆长期定向选择、改良驯化而成,但在长期驯化和改良过程中,仅有少量基因资源被选择。

据前期科研数据,从又黑又小的野生大豆到又黄又大的栽培大豆,这个进化过程中丢失了约70%的基因位点,因而在栽培大豆中产生了严重的遗传瓶颈效应,极大限制了栽培大豆产量提高与品质改良。

“多年生野生大豆主要生活在热带和亚热带地区,遗传多样性丰富,具有较强的抗逆、抗盐碱、抗虫、耐旱、耐热等特性,是栽培大豆进行性状改良的重要遗传资源。”张大健说。

野生大豆的这些丰富遗传变异,为重要农艺性状的挖掘和育种提供了宝贵的资源,但由于其基因组庞大、重复序列多和高度杂合等特性,一直缺乏高质量染色体级别的参考基因组,更没有泛基因组图谱。

从野生大豆到栽培大豆,驯化过程中到底发生了什么变化?大部分的基因位点丢失到哪里了?张大健团队的研究目标锁定为解析野生大豆进化历程,破译大豆育种“密码”。

谁能破解基因密码,谁就占领育种制高点

具体科研中,张大健带领团队人员制定了“两步走”计划:先搞基础研究,识别高产和优质基因;再利用基因资源,实现大豆“定制化”分子育种。

“真正开始做,才知道这件事有多难。”张大健毫不避讳地说,“一粒种子携带的基因,决定了它的产量和品质,谁能够破解基因的密码,谁就占领了育种的制高点”。

破译大豆育种密码,首先要收集材料,建立基因资源的“蓄水池”。

科研团队在世界范围内选取了5个有代表性的二倍体多年生野生大豆品种和1个自然形成的异源四倍体多年生野生大豆,进行全基因组测序,综合利用二代、三代、Hi-C等测序技术,组装得到了染色体级别的高质量参考基因组,首次构建了多年生野生大豆泛基因组,并鉴定出109827个多年生大豆中的非冗余基因位点,发现其中约70%的基因位点在一年生大豆亚属中丢失,这为大豆育种提供了丰富的遗传多样性基础。

此外,团队还鉴定出183个大片段基因组结构变异,这些变异影响着大豆开花时间、抗病性、抗逆性等重要的表型特征。

“结构变异是指基因在染色体空间结构上出现倒位、异位等现象,可能对基因的表达或功能产生影响。”张大健解释说,“准确解析这些结构变异对于显著提高大豆产量、改良大豆品质等农艺性状具有重要意义”。

该成果在《自然-植物》发表后,大豆遗传育种学家孔凡江评价,这一研究不仅解析了大豆进化历程,而且高效准确挖掘了大豆基因组的结构变异,为大豆的遗传基础解析、驯化性状调控基因挖掘及大豆种质创新提供重要的数据支撑。

新品种带来农民增收新希望

大豆要高产,品种是核心。

经过调研和分析,团队将下一步的目标锁定为利用“定制化”分子育种,培育高产和耐盐碱大豆。

“黄河三角洲每年新淤土地约3万亩,尚有约280余万亩盐碱地待开发利用,利用生物技术手段改良大豆抗盐碱能力,创造出耐盐新种质(系),培育出耐盐新品种具有广阔的产业化前景。”张大健说。

文章来源:《大豆科技》 网址: http://www.dadoukeji.cn/zonghexinwen/2022/0426/543.html